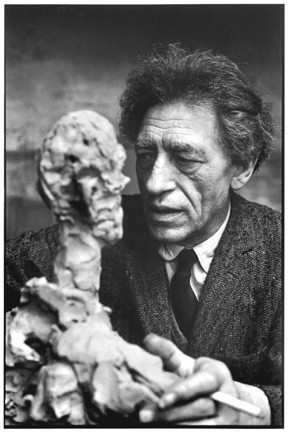

Giacometti y los hombres que no proyectaban sombra

Fue en el 56 y al (pobre) periodista se le debió quedar una cara solo superada veinte años más tarde por la de Soler Serrano ante Dalí, con aquello de las moscas confitadas de Port Lligat.

Compartía con el marqués de Púbol cierta extravagancia natural -permítanme el oxímoron- con la que roció toda su producción artística, excepcionalmente prolífica, y que también como aquel supo explotar a modo de reclamo. Le distanciaba, en cambio, un dandismo reposado a lo Jean Paul Belmondo y un progresivo desprecio de lo onírico, terreno en el que solo militó de forma transitoria -pese a éxitos como Bola Suspendida- hasta que se dio cuenta de que lo suyo, definitivamente, era esculpir cabezas.

Así que en 1935 se sacudió al mismísimo André Breton como tiempo atrás se había sacudido el cubismo con el que previamente había traicionado unos comienzos figurativos a los que ahora retornará. El suizo fue quizá el primer culo de mal asiento de la futura posmodernidad artística, de ahí que bronce y escayola le reclamaran el siguiente salto cualitativo: una reivindicación de la propia sensibilidad como la que había reconocido de niño en el postimpresionismo paterno o en los trabajos para Die Brücke de su padrino y precursor del modernismo suizo, Cuno Amiet.

Para Giacometti la personalidad del artista debía estar necesariamente presente como único instrumento válido para captar la esencia de lo representado: el hombre, en todo caso. Una personalidad que se vale del ojo como radar para explorar la realidad. Para mirar y encontrar. Y si la mirada es la lente, la propia subjetividad es el nitrato de plata en el que queda impresionada la identidad total del otro.

Aunque mucho antes siempre estuvo la idea: “las esculturas me venían a la mente, completamente terminadas", escribió. La ejecución era entonces un mero proceso mecánico, a menudo fastidioso y, por desgracia, no delegable en otros.

La paradoja era que en aquella mente diabólicamente cartesiana la percepción lo era todo. Era tanto como la propia vida, pero al igual que constatara el francés, era también una coordenada inestable, huidiza, traicionera.

Giacometti ideó pues sus propios amarres para asir la inconstante esencia de sus modelos. Tras descubrir en la cabeza la síntesis de lo universalmente humano, estableció un peculiar asidero para asomarse a aquellas sagradas testas que atesoraban la mirada: un enclave medular que el autor localizó en un área sorprendentemente concreta del perfil, justo en “la línea cóncava entre la frente y la nariz”.

Dedicó años de su carrera a desentrañar aquellos centímetros de ceño que eran la clave de bóveda de lo auténticamente humano, puro genoma de la expresión. Los invocó sin descanso en interminables sesiones de trabajo, desde la humedad del barro o desde el instantáneo papel. Porque a menudo ocurría que la convicción de haber hallado la pieza última del rompecabezas le sobrevenía y en medio de aquel trance fortuito plasmaba lo que fuera que pasara por su mente. Entonces una página de libro o la servilleta de un bar hacían las veces de lienzo: galimatías humanoides surgían nerviosamente, como si manaran de la tinta o el grafito, despertando de un trazo redundante, continuo, circular y fibroso.

El individuo resultante recuerda a las representaciones del sistema muscular humano que pueblan los libros de texto, y justo al modo de aquellas, interroga bobamente a quien le mira desde sus insondables órbitas de criatura.

Por eso Giacometti jamás termina de encontrar allí la mirada auténtica que persigue, las líneas del dibujo se cruzan y entrecruzan una y mil veces a la altura de sexto chakra hindú sin éxito. Y verdaderamente es cierto que los seres de sus retratos siempre parecen distantes, hasta cierto punto enajenados, displicentes. Pero no es más que la huella del maniático proceso de extrañamiento que el autor se inducía y del que da fe este fragmento de una entrevista concedida a André Parinaud:

– Pero, al menos, sí reconoce a su hermano...

– Ha posado para mí diez mil veces. Cuando posa, no lo reconozco.

Cuando Giacometti tiene ante sí a su hermano Diego no esculpe ni dibuja a partir de la noción “es mi hermano Diego”. Muy al contrario se desprende del concepto, de la idea racional con la que identifica ese conjunto de ojos, cabeza, cara y expresión que conforman la entidad de su hermano. El autor descompone en el ojo ese todo familiar, lo abstrae y lo desenfoca hasta que sus perfiles se diluyen. Su hermano Diego siempre es el mismo pero la percepción, una vez liberada del concepto, es inagotable. También más próxima a la verdad del ser, entenderá Giacometti, que sin embargo se confiesa incapaz de solventar otro handicap, el de la distancia y la proporción:

“La escultura que quería hacer de esa mujer era precisamente la visión exacta que de ella había tenido en el momento en que la vi en la calle, desde una cierta distancia (…) Debería haber hecho un pedestal inmenso para que el conjunto se correspondiera con la visión”

El engaño de la escala le tortura hasta que asume que es una lidia baldía: su materia de trabajo es el instante y las esculturas que se encojen o que adelgazan en extremo en sus manos no hacen sino responder miméticamente al recodo de la historia en que alguna vez habitaron y en la forma y dimensión en que el propio artista las percibió. Esa pátina de fugacidad, siempre presente y siempre inevitable, le hace intuir autenticidad en lo pasajero. El hombre que camina es la obra más representativa de este fecundo período existencialista que lo consagra ya en la década de los cincuenta.

Su ejército de enjutos ambulantes invadió pronto las principales galerías y museos de todo el mundo. Había algo de poesía premonitoria en la arrogante determinación de aquellos seres transitivos, frágiles, siempre a un paso de quebrarse y zozobrar aunque demasiado afanados en sus metas efímeras como para advertirlo.

En la muestra que puede verse estos días en la Fundación Canal en Madrid, comprobamos que solo una mujer totémica, estática y esencial logra mantenerse al margen de ese tráfico fagocitante.

El tiempo ha terminado dando la razón a este suizo visionario que quizá esculpió el relativismo crepuscular de nuestra era desde el bronce descomunal de sus basamentos: vasto sustrato posmoderno que a duras penas escupe un hombre.